- Home

- 海外の食品展示会 日本から出展殺到

▲阪東食品(徳島県勝浦郡)の阪東高英氏は10年前に海外展開を始め、売り上げの3割を海外で稼ぐ

日本貿易振興機構(JETRO・東京都港区)

農林水産・食品部

中島伸浩主幹(左)

和波拓郎課長(右)

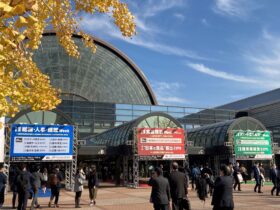

食品を扱う海外の大型展示会で、日本企業のために設けられたジャパンパビリオン出展枠に応募する企業が急激に増えている。窓口となる日本貿易振興機構(JETRO・東京都港区)農林水産・食品部によると、10年ごろから出展希望者が増え、募集と同時に受付を締め切るようになった。ジャパンパビリオンでの出展では費用の一部に補助金が適用される。直近では、台湾で開催される「Food Taipei」62小間の枠に173社、フランスで開催される「Sial Paris」33小間に102社が応募した。

過去最高を更新し続けている食品の海外輸出額は、2017年が8073億円で、前年に比べ7.6%増加した。「海外から日本に訪れる外国人旅行者が増加し、日本食に触れる機会も増えたことが海外市場の急拡大につながっている」(和波拓郎課長)。政府は食品輸出額1兆円を19年に達成する目標を掲げており、出展補助をはじめとする優遇策を設けていることも下支えとなっている。

個人事業で海外売上3割

九鬼産業

(三重県四日市市)

開発部 原田千大課長

すだちやゆずなどの有機果汁やポン酢などの加工食品を輸出する有機農業の阪東食品(徳島県勝浦郡)は、10年前、JETROの輸出セミナーに参加したことをきっかけに海外展開を始めた。阪東高英氏の個人事業だが、年商6300万円の3割を海外で稼ぐ。輸出先はフランスとドイツが中心だ。「Sial」や「Anuga」などの国際的な大型展示会に出展し、会場で知り合った現地のレストランやホテルに納品する。関心を示すのは高級店のシェフやパティシエが多い。料理やデザートのソースに使うのだ。Anugaで知り合った現地の輸入業者が徳島まで訪れて始まった取引もあるという。

ゴマの総合メーカー・九鬼産業(三重県四日市市)は、3月に米国アナハイムで開催された、有機食品やエコ製品が集まる展示会「Natural Products Expo West2018」に出展した。「西海岸の人は健康意識が高く、栄養成分が多く含まれるごまパウダーに関心が集まった」(原田千大課長)。現在5~6社との商談が進んでいる。海外売上比率は全体の1割だ。

入りやすい香港市場

国分(東京都中央区)

海外統括部貿易事業部

媚山活也部長

食品を海外で売るためには、いくつか越えなければならない壁がある。国ごとに異なる安全基準や原材料の表示義務、あるいは、輸送費、関税、消費者に届くまでに経由する輸出入業者の手数料分だけ価格が上がることを加味しなければならない。

食品専門商社の国内大手、国分(東京都中央区)の海外統括部・媚山活也部長は、最も輸出しやすい相手として香港を挙げた。理由は4つある。1つ目は、幅広い商材にチャンスがあることだ。日本食が一般家庭に浸透する香港では、小売店で日本と変わらない程度に日本食材が手に入る。

2つ目は、加工食品の輸入に対する規制が他国に比べて少ないこと、3つ目は、アルコール以外のものに関税がかからないこと、4つ目は、関税がかからないため、中国をはじめとする近隣国に再輸出され、香港以外の市場にも商品が出ていきやすいことだ。中小の食品加工会社でも海外展開は十分に可能で、「一定以上の生産量や販売実績がなければ売れない、などということはない」(媚山部長)

ミトク(東京都港区)

海外事業部

ゲロ・プラーツ課長

香港に比べて輸出のハードルが高い欧米でも、日本食に対する注目度は高い。日本からオーガニック食材を輸出するミトク(東京都港区)は、EUが輸出先の7割を占め、北米を含めると9割に達する。オーガニック食品を求める人たちが、日本食を求める傾向にあるという。

日本の有機JAS規格は10年にEUで同等性を認められ、植物由来の食品については、国内流通品を輸出できるようになった。だが、そのためには、日本の食品会社が製造工程などに適用される世界水準の安全基準を満たさなければならない。海外事業部のゲロ・プラーツ課長は「中小生産会社にとって高いハードル」だと話す。人、設備、検査、時間の投資が必要となるからだ。包装やラベリングも産地の表示義務などで規制がかかるという。

輸出のハードル下げる新基準

(一財)食品安全マネジメント協会

(東京都千代田区)

亀山嘉和事務局長

日本には、世界から認められた食品安全基準がない。国内の食品会社はオランダやアメリカの基準で認可を得て、輸出に備えているのが現状だ。

農林水産省は16年、国際的な基準を日本でも持つよう食品業界に呼び掛け、Japan Food Safetyの頭文字をとった「JFS規格」ができた。現在、世界的認証機関の審査を受けており、JFS規格を管理する(一財)食品安全マネジメント協会(東京都千代田区)の亀山嘉和事務局長は「今秋にも認証が得られる見通し」と話す。JFSにはA~Cの3段階があり、Cを満たせば、多くの国に輸出が可能になる。

食品関連の記事はこちら

国際イベントニュース編集長 東島淳一郎

国際イベントニュース編集長 東島淳一郎

2009年全国賃貸住宅新聞社入社。劇団主宰者から銀行勤務を経て30歳で記者に転身。7年間の記者生活を不動産市場で過ごす。2016年9月、本紙創刊とともに現職。

Follow

@int_ev_news